RIDiS

Die Brücke zwischen Strategie und Realisierung in der Sozialwirtschaft

Digitalisierung in der Sozialwirtschaft messbar machen

Die Digitalisierung stellt Organisationen der Sozialwirtschaft vor besondere Herausforderungen: begrenzte Ressourcen, hohe Anforderungen im Tagesgeschäft und eine heterogene IT-Landschaft. Mit dem „Reifegradindex für die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft“ – kurz RIDiS – bietet msg ein Beratungsinstrument, das genau hier ansetzt. Wir haben mit zwei Experten gesprochen, die RIDiS nicht nur bei Kunden anwenden, sondern auch maßgeblich an seiner Entwicklung beteiligt waren: Jan Wurschy, der selbst viele Jahre als Führungskraft in der Sozialwirtschaft tätig war, und Uwe Schmitz, Informatiker mit tiefem Verständnis für die technischen Aspekte der Digitalisierung.

Jan Wurschy

Abteilungsleitung

Uwe Schmitz

Abteilungsleitung

Wofür steht RIDiS und worum genau geht es dabei?

Jan Wurschy: RIDiS ist ein Werkzeug, das wir speziell für Organisationen der Sozialwirtschaft entwickelt haben. Es hilft dabei, den Stand der Digitalisierung realistisch einzuschätzen und daraus konkrete, passgenaue Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das Besondere: Wir führen Interviews quer durch die gesamte Organisation – vom Vorstand bis zur operativen Ebene (z.B. einer Pflegekraft). So bekommen wir nicht nur eine Momentaufnahme, sondern auch viele praxisnahe Ideen und Eindrücke direkt aus dem Arbeitsalltag.

Uwe Schmitz: Das Ganze funktioniert mit geringem Aufwand und innerhalb kürzester Zeit. RIDiS ist bewusst niedrigschwellig gehalten, damit auch Organisationen, die stark im Tagesgeschäft eingebunden sind, einen strategischen Blick auf ihre Digitalisierung werfen können. Wir sprechen mit den Menschen über ihre Tätigkeiten, ihre Erfahrungen mit digitalen Tools und ihre Wünsche. Daraus entsteht ein sehr präzises Bild – oft auch mit überraschenden Erkenntnissen, gerade im Vergleich zum Selbstbild der Führungsebene.

Jan Wurschy: Wichtig ist uns: Es geht nicht darum, möglichst viele Technologien einzuführen, sondern darum, echten Nutzen zu stiften – für Mitarbeitende, Klienten und die Organisation als Ganzes.

Was unterscheidet RIDiS von einer herkömmlichen Reifegradanalyse – und bei welchen Herausforderungen kann es besonders gut unterstützen?

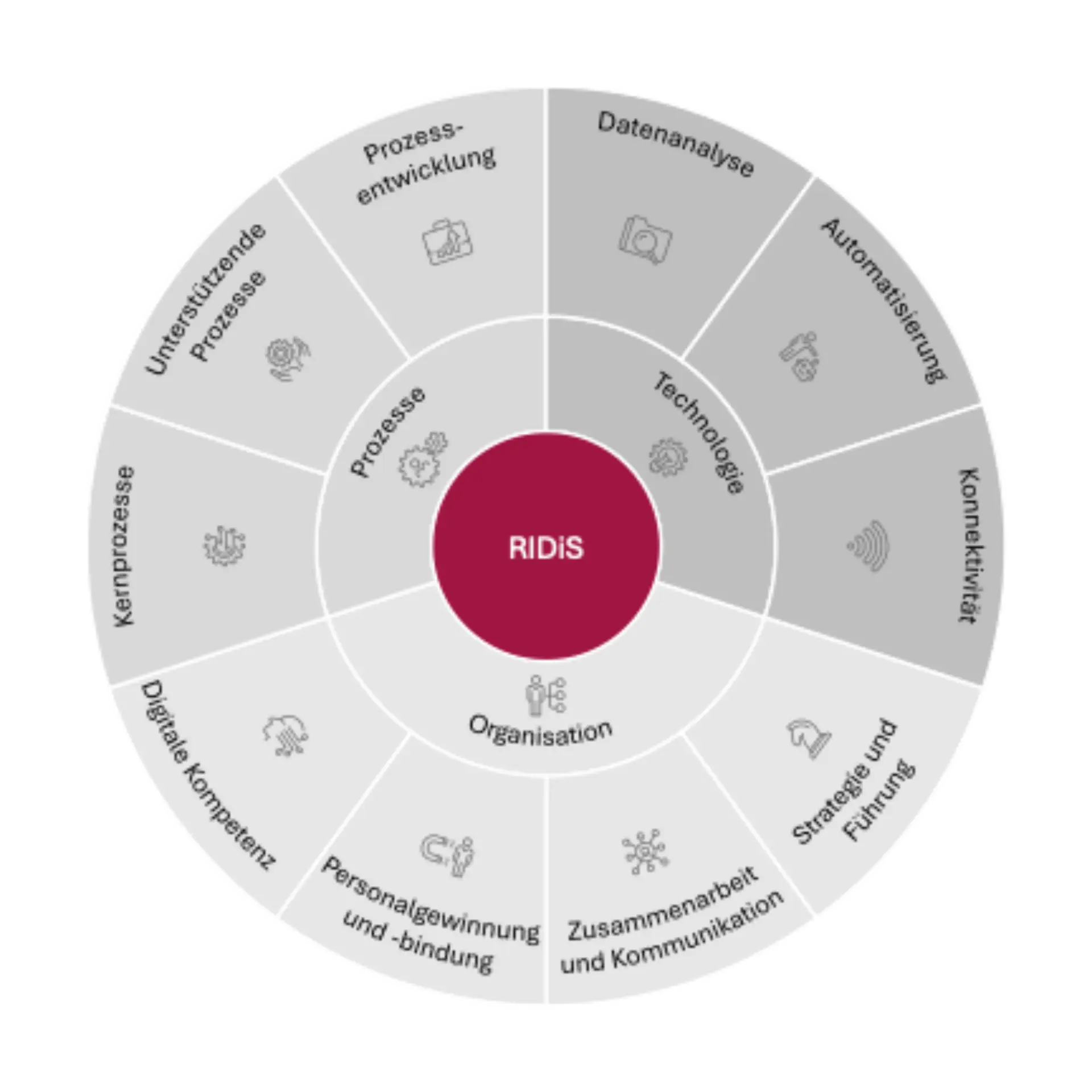

Jan Wurschy: Auf einen Satz reduziert: Wie bei der msg steht auch bei RIDiS der Mensch im Mittelpunkt. Entsprechend ist auch unser RIDiS-Kreis aufgebaut. Die zehn Untersuchungsbereiche – wir sprechen von Handlungsfeldern – drehen sich um den Menschen im Mittelpunkt. Und nur drei Handlungsfelder betreffen die Technologie. Die restlichen sieben verteilen sich auf die Bereiche Organisation und Prozesse.

Uwe Schmitz: Richtig. Zwei Dinge sind uns nämlich besonders wichtig. Erstens: Der Fokus liegt auf dem tatsächlichen Nutzen. Wir fragen nicht: „Welche Technologie fehlt noch?“ Sondern: „Wie kann Digitalisierung den Alltag der Mitarbeitenden erleichtern oder die Versorgung verbessern?“ Das ist eine Perspektive, die in einer menschenzentrierten Branche wie der Sozialwirtschaft enorm wichtig ist. Viele Reifegradmodelle sind dagegen sehr technikzentriert.

Das Zweite ist das persönliche Gespräch. Aus dem Bestreben größtmöglicher Objektivität setzen andere Reifegradmodelle auf standardisierte Fragebögen, die dann oft auch an die gesamte Belegschaft zum Ausfüllen verteilt werden. Das mag für Vergleichbarkeit sorgen, bleibt aber oft an der Oberfläche. Bei RIDiS setzen wir auf persönliche Gespräche – offen, vertraulich und mit einer möglichst heterogenen Auswahl an Interviewpartnern, die das Unternehmen gut repräsentieren. Das reicht vom Fahrer über die Pflegedienstleitung bis zur Geschäftsführung und vom IT-Enthusiasten bis zum Digitalisierungs-Skeptiker.

Jan Wurschy: Genau. Und das macht einen riesigen Unterschied. In den Gesprächen mit bewusst ausgesuchten Personen(gruppen) aus ganz unterschiedlichen Bereichen einer Organisation steckt mehr Substanz als in hundert standardisierten Fragebögen. Wir hören zu, stellen Rückfragen, prüfen Hypothesen – und verstehen dadurch nicht nur, wo die Organisation steht, sondern auch, warum sie dort steht. Und das zahlt sich aus. Die Mitarbeitenden fühlen sich ernst genommen, weil ihre Sichtweise in die Analyse einfließt. Das erhöht die Akzeptanz für spätere Veränderungen. Sie begreifen die Digitalisierung als Chance anstatt als lästigen Tribut an den Zeitgeist. RIDiS ist somit zugleich ein Analyseinstrument und ein Türöffner für Veränderungsprozesse – ein echtes Werkzeug im Change-Management.

Abbildung: RIDis-Kreis – Handlungsfelder (eigene Darstellung)

Könnt ihr die Methodik und das Vorgehen von RIDiS im Detail erklären?

Jan Wurschy: Einer der großen Vorteile von RIDiS ist seine Einfachheit. Die Methodik ist klar strukturiert und übersichtlich. Am Anfang steht immer die Frage: Welcher Bereich soll untersucht werden? Soll bspw. nur die vollstationäre Altenhilfe betrachtet werden oder auch andere Bereiche der Altenhilfe? Oder gilt es – etwa im Falle von Komplexträgern – die weiteren Einsatzfelder wie ggf. Eingliederungshilfe oder Beratungsstellen zu analysieren? Liegt der Fokus auf ein oder mehreren Standorten? Sollen im Rahmen der häufig auftretenden Fusionen gezielt Unternehmensteile (z.B. Kitas) mit unterschiedlicher Historie untersucht werden? Gerade bei Komplexträgern in der Sozialwirtschaft – also Organisationen mit mehreren Leistungsbereichen – ist das eine wichtige Weichenstellung. Diese Fragen und Eckpunkte berücksichtigen wir bereits in unseremAngebot.

Uwe Schmitz: Mit einem Kick-off startet das Projekt. Gemeinsam mit dem Auftraggeber und ggf. weiteren Führungskräften beleuchten wir die digital-strategische Lage, werfen einen Blick auf die vergangenen High- und Lowlights der Digitalisierung, stellen Hypothesen zum Stand der Digitalisierung auf und bestimmen den weiteren organisatorischen Projektablauf.

Jan Wurschy: Ein Ergebnis des Kick-offs ist die Auswahl der Bereiche, in denen die Kunden den größten Veränderungsbedarf sehen. Anhand der uns vorliegenden Informationen ermitteln wir von den zehn RIDiS-Handlungsfeldern diejenigen vier Handlungsfelder mit der größten Hebelwirkung. Nur zu diesen Handlungsfeldern werden später Handlungsempfehlungen erarbeitet, um die Analyse schlank und fokussiert zu halten. Ein Beispiel: Wenn eine Organisation bspw. kaum Fluktuation hat und gut aufgestellt ist, muss das Handlungsfeld „Personalgewinnung und -bindung“ nicht im Vordergrund stehen. Stattdessen kann es sinnvoller sein, sich mit „Zusammenarbeit und Führung“ zu beschäftigen – gerade bei langjährig gewachsenen Strukturen.

Uwe Schmitz: Das Herzstück von RIDiS sind dann die Interviews vor Ort. In den Gesprächen decken wir alle Handlungsfelder innerhalb von meist ein bis zwei Tagen ab – bewusst kompakt und konzentriert. Durch die bunte Mischung der Personen entsteht ein vielschichtiges Bild, das nicht nur den Status quo abbildet, sondern auch neue Ideen und kritische Perspektiven sichtbar macht.

Jan Wurschy: Im Anschluss erstellen wir einen Bericht, der klar strukturiert ist und schnell vorliegt. Er enthält die Reifegradeinschätzung für alle zehn Handlungsfelder, dokumentiert Schwachstellen und gibt für die vier priorisierten Handlungsfelder konkrete Maßnahmenvorschläge. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es direkt in die strategische Planung oder in konkrete Projekte überführt werden kann.

Wie kann RIDiS perspektivisch auch im Public Sector von Vorteil sein?

Uwe Schmitz: RIDiS wurde zwar für die Sozialwirtschaft entwickelt, ist aber grundsätzlich auch in anderen Bereichen des öffentlichen Sektors einsetzbar. Die Methodik ist universell – entscheidend ist, dass sie mit dem nötigen Branchenwissen angereichert wird. Nur so können wir auch in anderen Kontexten Gespräche auf Augenhöhe führen und in kurzer Zeit belastbare Ergebnisse erzielen.

Jan Wurschy: Bei der Entwicklung von RIDiS haben wir uns übrigens von einem Reifegradmodell aus der Industrie inspirieren lassen. Das zeigt: Die Grundidee funktioniert auch außerhalb der Sozialwirtschaft. Wenn wir RIDiS in einem neuen Feld einsetzen wollen, bereiten wir es systematisch vor – zum Beispiel mit Prozesslandkarten, in denen wir Herausforderungen, Lösungsmuster und bewährte Produkte der jeweiligen Branche einordnen. Das ist nicht nur für uns hilfreich, sondern auch für viele Kunden ein nützlicher Ordnungsrahmen für die eigene Planung.

Uwe Schmitz: Besonders spannend ist die Betrachtung von Reifegraden dort, wo viele verschiedene Stellen ähnliche Aufgaben unter unterschiedlichen Bedingungen erfüllen – etwa in der kommunalen Verwaltung. Ein angepasstes RIDiS-Modell könnte helfen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten sichtbar zu machen und den Austausch über gute Lösungen zu fördern. Gerade im Public Sector, wo Digitalisierung oft sehr unterschiedlich voranschreitet, kann das ein echter Impulsgeber sein.

Wie unterstützt msg darüber hinaus bei der digitalen Transformation – und welche Rolle spielt RIDiS dabei?

Jan Wurschy: RIDiS ergänzt das klassische Leistungsangebot von msg auf sehr sinnvolle Weise – und zwar „nach vorne“, also in Richtung strategischer Fragestellungen. Es bietet einen niedrigschwelligen Einstieg in die Entwicklung einer IT-Strategie, sei es zur Standortbestimmung oder zur Ideensammlung innerhalb der Belegschaft.

Uwe Schmitz: Hier liegt die Stärke von RIDiS: Die Methode schlägt die Brücke zwischen Strategie und Umsetzung. Die Handlungsempfehlungen, die wir im Rahmen der Analyse erarbeiten, lassen sich direkt in konkrete Projekte überführen. Dabei kommen dann die klassischen Disziplinen von msg ins Spiel – Projekt- und Changemanagement, Systemgestaltung, Systemintegration.

Jan Wurschy: Wir erleben oft, dass RIDiS auch als Türöffner für ein leichtgewichtiges Change-Management dient. Es schafft Akzeptanz, weil es die Menschen mitnimmt. Es liefert eine fundierte Grundlage für ein professionelles Portfoliomanagement – also für die gezielte Auswahl und Steuerung von parallelen Digitalisierungsprojekten.

Uwe Schmitz: Letztlich ist RIDiS ein Instrument, das im Alltag sozialwirtschaftlicher Organisationen ganz konkret Orientierung gibt. Es hilft dabei, Prioritäten zu setzen, Ressourcen gezielt einzusetzen und Digitalisierung als das zu begreifen, was sie sein sollte: ein Werkzeug zur Verbesserung von Zusammenarbeit, Versorgung und Arbeitsbedingungen.

Sie möchten den digitalen Reifegrad Ihrer Organisation einschätzen und gezielt weiterentwickeln?

Unsere Expert:innen beraten Sie gern zu RIDiS und den nächsten Schritten auf Ihrem Digitalisierungsweg.