Der Digitale

Antrag Berlin

Eine Prozessreise, zwei Perspektiven

Wie Verwaltung und Bürgerinnen den Basisdienst Digitaler Antrag erleben

Unsere Prozessmanagement-Expertinnen Leonie Neumann und Kateryna Heseleva sind als Business Consultants im Public Sector tätig. Beide beschäftigen sich mit der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Anträgen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene.

Dazu zählt auch der Berliner Basisdienst Digitaler Antrag (BDA), an dessen Umsetzung Leonie als Beraterin direkt beteiligt war. Mit diesem Basisdienst können Berlinerinnen und Berliner zahlreiche Anträge über ein zentrales Service-Portal online stellen. Damit entfällt nicht nur der Gang zum Amt, sondern die Anträge landen auch direkt in den genutzten Fachverfahren der Berliner Verwaltung. Das heißt, dass alle nötigen Schritte – von der Antragsstellung bis hin zur Bearbeitung – elektronisch stattfinden.

Kateryna wiederum kennt den BDA aus einer ganz anderen, persönlichen Perspektive: als Antragstellerin im Rahmen ihrer eigenen Einbürgerung hat sie den digitalen Prozess selbst durchlaufen und konnte dabei wertvolle Einsichten in die Nutzererfahrung gewinnen.

Hallo Leonie, hallo Kateryna!

Bevor wir ins konkrete Projekt eintauchen: Wie entsteht eigentlich ein digitaler Antrag? Welche fachlichen, rechtlichen und nutzerseitigen Anforderungen fließen in die Entwicklung ein?

Leonie: Ein digitaler Antrag entsteht immer in engem Austausch mit den jeweiligen Fachbereichen der Behörde, die wiederum die rechtliche und fachliche Expertise mitbringen. Unsere Aufgabe besteht darin, den Prozess der Antragstellung zu verstehen und technisch abzubilden.

Konkret bedeutet das, dass wir in Workshops iterativ den Antrag erarbeiten. Dabei gliedert sich das Projekt in eine Initialisierungs-, eine Konzeptions-, Erstellungs-, Testungs-, und Produktivsetzungsphase. Je nach Größe und Komplexität des Antrages muss dann in die einzelnen Phasen mehr Zeit investiert werden. In der Initialisierungsphase setzen wir das Projekt gemeinsam mit dem Fachbereich auf, klären Deadlines, Projektrollen und Verantwortlichkeiten und legen wichtige Termine wie zum Beispiel das Produktivsetzungsdatum fest. Bei der Konzeptionierung und Erstellung geht es dann um die technische Umsetzung des Antrags. Dabei stehen eine nutzerzentrierte Antragstellung und bürgerfreundliche Sprache im Vordergrund. Der Papierantrag soll nicht nur ins Digitale übertragen werden, sondern wird prozessual so überdacht, dass die Antragstellung möglichst leicht und niedrigschwellig erfolgen kann.

Projektphasen der Antragsdigitalisierung

Die Berliner Verwaltung wird in Zukunft vermehrt digitale Anträge einsetzen. Das vereinfacht nicht nur die Antragstellung für die Bürgerinnen und Bürger, da der Gang zum Amt entfällt, sondern bringt auch Vorteile für die Mitarbeitenden in den Behörden.

Was verändert sich konkret im Arbeitsalltag der Verwaltung, wenn ein Antrag erfolgreich digitalisiert wurde und als Basisdienst zur Verfügung steht? Welche Effekte sind im besten Fall spürbar?

Leonie: Im besten Fall ist neben dem Basisdienst Digitaler Antrag (BDA) noch ein Fachverfahren und eine E-Akte angebunden. Diese Kombination sorgt dafür, dass die gesamte Bearbeitung durchgängig digital und medienbruchfrei funktioniert. Mithilfe des BDA versuchen wir, die Daten so sinnvoll und qualitativ hochwertig zu strukturieren, dass die Sachbearbeitung eine entsprechende Datengrundlage hat und Anträge somit schneller und effizienter bearbeiten kann. Mit anderen Worten: Der BDA unterstützt dabei, die Daten aus Online-Anträgen so zu erfassen, dass diese anschließend direkt weiterverarbeitet werden können. Dabei ist es wichtig, sich am „Happy Path“, also den Hauptfällen, zu orientieren. Das bringt Klarheit, Struktur und Automatisierung in die Antragsbearbeitung. So können die meisten Anträge schneller, fehlerfreier und effizienter bearbeitet werden. Gleichzeitig werden Kapazitäten geschaffen, um sich bei Sonderfällen mehr Zeit zu nehmen.

Kateryna, wie hast du als Endnutzerin den digitalen Antragsprozess zur Einbürgerung in Berlin erlebt? Wie genau sieht dieser Prozess aus?

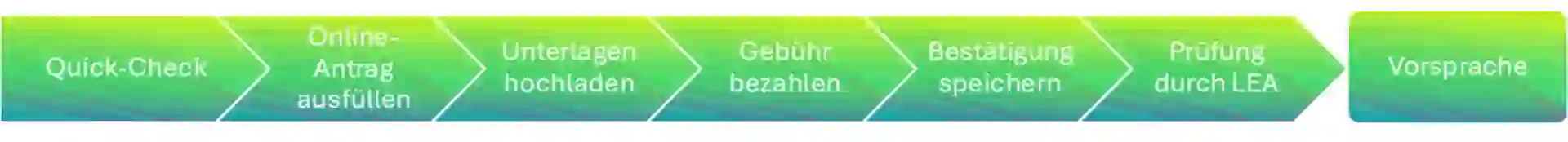

Kateryna: Zunächst prüft man mithilfe eines Online-Fragebogens (Quick-Check), ob die Voraussetzungen hinsichtlich Aufenthaltsdauer in Deutschland, Sprachkenntnissen, finanzieller Unabhängigkeit usw. erfüllt sind. Das geht schnell und wenn alles passt, startet man den Online-Antrag. Dabei füllt man ein umfangreiches Formular aus. Das hat in meiner Erfahrung etwa eine Stunde gedauert. Praktisch ist, dass man den Antrag zwischenspeichern und später weitermachen kann.

Am Ende lädt man alle erforderlichen Unterlagen hoch. Bevor der Antrag final abgeschickt werden kann, muss noch die Bearbeitungsgebühr bezahlt werden. Danach erhält man eine PDF-Bestätigung. Das Landesamt für Einwanderung (LEA) prüft abschließend den Antrag und meldet sich bei Rückfragen oder wenn noch Unterlagen fehlen. Wenn alles passt, wird ein Termin zur persönlichen Vorsprache vereinbart.

Digitaler Antragsprozess zur Einbürgerung in Berlin

Welche Methoden nutzt ihr im Projekt BDA, damit digitale Verwaltungsanträge nicht nur analoge Prozesse digital abbilden, sondern wirklich nutzerzentriert und bürgernah neu gedacht werden?

Leonie: Wir arbeiten hier vor allem mit sogenannten Personas. Sie helfen uns dabei, die unterschiedlichen Perspektiven sowohl der Antragstellenden als auch der Sachbearbeitenden zu erfassen. Mithilfe der Personas versuchen wir, ein Gefühl für die Bedürfnisse der Antragstellenden zu entwickeln und Probleme des IST-Zustands zu identifizieren. Diese können dann im besten Fall bei der Umsetzung ins Digitale berücksichtigt und behoben werden.

Eine dieser Personas ist zum Beispiel Samira A., eine 32-jährige medizinische Fachangestellte aus Syrien, die seit sieben Jahren in Deutschland lebt. Sie verfügt über ein B1-Sprachniveau und nutzt digitale Angebote wie Onlineformulare regelmäßig, hat aber Schwierigkeiten mit bürokratischer Sprache und ist unsicher im Umgang mit Fachbegriffen oder dem Ablauf von Verwaltungsprozessen.

Mithilfe solcher fiktiver, aber realitätsnaher Nutzerprofile erkennen wir konkrete Herausforderungen im Antragsprozess, wie etwa die Angst vor Fehlern, Unsicherheit bei Formulierungen oder das fehlende Verständnis für die nächsten Schritte. Anhand der Bedürfnisse von Samira A. wird beispielsweise deutlich, dass der Antragsprozess über verständliche Formulare, eine klare Übersicht über die benötigten Unterlagen und Unterstützung bei unklaren Fragen verfügen sollte.

Auf Basis dieser Erkenntnisse haben wir den digitalen Antrag entsprechend angepasst und sprachlich wie strukturell zugänglicher gestaltet. Zum Beispiel durch eine schrittweise Führung durch den Antrag oder kontextabhängige Hilfestellungen, wie Beispiele für die Eingabe von Zeiträumen oder Upload-Hinweise bei Nachweisen.

Kateryna Heseleva und Leonie Neumann (v.l.n.r.)

Beispiel-Persona

- Name: Samira A.

- Alter: 32 Jahre

- Herkunft: Syrien, seit 7 Jahren in Deutschland

- Beruf: Medizinische Fachangestellte

- Sprachniveau: Deutsch B1

- Digitalkompetenz: Nutzt regelmäßig Smartphone und Onlineformulare, hat aber Schwierigkeiten mit bürokratischer Sprache

- Bedürfnisse: Verständliche Formulare, klare Übersicht über benötigte Unterlagen, Unterstützung bei unklaren Fragen

- Herausforderungen: Unsicherheit bei Fachbegriffen im Antrag, Angst vor Fehlern, Unklarheit über Bearbeitungsdauer und nächsten Schritt.

Kateryna, inwiefern hat die Digitalisierung die Antragsstellung für dich vereinfacht und welche Aspekte könnten deiner Meinung nach im aktuellen Prozess noch benutzerfreundlicher gestaltet werden?

Kateryna: Besonders praktisch ist, dass man das Formular zwischenspeichern und später fortsetzen kann, dadurch ist man noch flexibler. Im Vergleich zu analogen Verfahren, bei denen man oft wochen- oder sogar monatelang auf einen Präsenztermin warten muss, nur um Unterlagen einzureichen, ist es ein echter Luxus, den Hauptteil des Prozesses bequem von zu Hause aus erledigen zu können. Selbst die Bezahlung der Bearbeitungsgebühr erfolgt online und ist sogar per PayPal möglich, was nicht einmal allen Onlineshops gelungen ist. Eine Herausforderung bei dem digitalen Verfahren ist allerdings, dass Rückfragen oder Klärungsbedarfe, die bei solch einem rechtlich komplexen Prozess sicher vorkommen, nicht so einfach adressiert werden können, da man keinen direkten Kontakt zu den Mitarbeitenden des Amtes hat. Darüber hinaus wären konkrete Ausfüllhinweise zu bestimmten Feldern sehr hilfreich gewesen.

Leonie, wie wird mit Feedback während und nach dem Projekt umgegangen?

Leonie: Das Feedback wird durch die Fachseite zunächst gesammelt und dann in Anforderungen kanalisiert und an die msg gerichtet. Die neuen Anforderungen werden dann mittels eines Change Requests geprüft und entsprechend umgesetzt. Seit neuestem besteht beim Landesamt für Einwanderung auch die Möglichkeit Feedback direkt über die digitalen Anträge mitzuteilen.

Kateryna, du hast vorhin die Vorteile der digitalen Antragstellung aus Nutzersicht beschrieben.

Vor dem Hintergrund, dass in einigen Bundesländern der Einbürgerungsprozess noch nicht digitalisiert ist: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung des Einbürgerungsprozesses auf das Leben von Expats in Berlin im Vergleich zu früheren analogen Verfahren oder zu anderen Bundesländern?

Kateryna: Als Expat ist man oft überfordert, weil man sich regelmäßig mit komplexer Bürokratie in einer Fremdsprache auseinandersetzen soll. In Berlin kam noch die zusätzliche Herausforderung hinzu, dass aufgrund der Beliebtheit der Stadt verfügbare Termine beim Amt oft knapp waren. Die Digitalisierung erspart Antragstellern daher enorme Mengen an Zeit- und Energieaufwand. Auch die Antwortzeiten haben sich durch den digitalen Antrag verkürzt. Deshalb ist die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen ein wichtiger Aspekt, um Deutschland für internationale Fachkräfte attraktiver zu machen. Sie erleichtert nicht nur den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen, sondern signalisiert auch Modernität und Effizienz.

Inwiefern hilft dir die Perspektive der Endnutzerin bzw. Antragsstellerin heute bei deiner Arbeit bei msg?

Kateryna: Das war ein wirklich witziger Zufall: Als ich meinem Team von meiner Einbürgerung erzählt habe, stellte sich heraus, dass Leonie aktiv an der Digitalisierung dieses Prozesses mitgearbeitet hatte. Für mich war das ein starkes Zeichen, dass ich mit meiner Jobwahl genau richtig lag. Es war mir immer wichtig, die Wirkung meiner Arbeit konkret sehen zu können und dieser Moment hat mir das bestätigt. Jetzt habe ich ein noch sichereres Gefühl, dass das, was wir hier bei msg tun, tatsächlich einen spürbaren, positiven Einfluss auf das Leben einzelner Menschen hat.

Leonie, wie hast du darauf reagiert, als du von Katerynas Einbürgerung mithilfe des BDA erfahren hast? Was bedeutet das für deine Arbeit?

Leonie: Ich kann mich Kateryna nur anschließen. Ich bin vor 2 Jahren zur msg gekommen, um eine sinnhafte Arbeit anzutreten, die spürbar bei der Digitalisierung der Verwaltung unterstützt. Die Digitalisierung des Einbürgerungsantrages ist eines der lehrreichsten und gleichzeitig schönsten Projekte, die ich bisher mitgestalten durfte. Wenn eine Kollegin dann noch direkt davon profitiert, ist das natürlich ein tolles und auch persönliches Ereignis.

Abschließend an euch beide: Was treibt euch in eurer täglichen Arbeit an? Was würdet ihr euch für die Zukunft der digitalen Verwaltung in Deutschland wünschen?

Kateryna: Bislang habe ich in meinem Berufsleben ausschließlich mit Kunden aus dem öffentlichen Sektor zusammengearbeitet und war dabei in verschiedenen Rollen in zahlreichen Projekten tätig. Mein „Klassiker“ ist jedoch das Projektmanagement bzw. die Projektkoordination bei der Einführung von Softwarelösungen.

Für die digitale Verwaltung in Deutschland wünsche ich mir mehr politischen Gestaltungswillen sowie eine stärkere Einsatzbereitschaft auf operativer Ebene.

Leonie: Mich treiben die kleineren und größeren Erfolgsmomente an, wenn trotz aller Widrigkeiten ein Antrag oder Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Für die digitale Verwaltung in Deutschland wünsche ich mir mehr Prozess- und Schnittstellendenken und weniger digitalen „Flickenteppich“.

Im Interview

Kateryna Heseleva

Kateryna Heseleva ist seit fast vier Jahren in der Beratung des öffentlichen Sektors tätig. In dieser Zeit hat sie eine breite Palette von Kunden begleitet, von Kommunen über Landesverwaltungen bis hin zu Bundesbehörden. Ihr Schwerpunkt liegt auf der strategischen und operativen Unterstützung bei Digitalisierungsvorhaben und organisatorischen Transformationsprozessen.

Leonie Neumann

Leonie Neumann ist Business Consultant im öffentlichen Sektor. Sie berät Organisationen bei Fragen in den Bereichen Prozessmanagement und Low-Codeanwendungen sowie zur Umsetzung öffentlicher IT-Standards (XÖV und FIM).