Agile Methoden in der Verwaltung

Von Maren Müller und Theodor Pusch

Wer in der öffentlichen Verwaltung mit agilen Methoden experimentiert hat, kennt den Satz vielleicht: „Agilität funktioniert bei uns nicht.“ Die Gründe dafür erscheinen plausibel: zahlreiche Vorschriften, begrenzter Handlungsspielraum, stark hierarchische Strukturen, lange Planungszyklen und ein geringer Veränderungsdruck. Dennoch ist der Eindruck, agile Arbeitsweisen seien grundsätzlich ungeeignet, ein Trugschluss.

Mit Hilfe agiler Methoden lassen sich erhebliche Verbesserungen erzielen. Beispielsweise bei der Entwicklung des „Bürgeramts der Zukunft“, einem gemeinsamen Projekt des BMI und der Berliner Senatskanzlei. Hier wurde auf die jahrelange Entwicklung eines Lastenheftes verzichtet und zunächst ein lokal und zeitlich begrenztes Pilotprojekt gestartet. In der praktischen Erprobung zeigte sich schnell, welche Angebote von Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen wurden und welche Angebote zwar hohen administrativen Aufwand verursachen, sich aber in der Praxis nicht bewähren. Durch frühes Prototyping und kontinuierliches Feedback konnten schnell belastbare Erkenntnisse gewonnen werden. Gerade hier liegt eine Stärke agiler Ansätze: Sie helfen dabei, die Perspektiven der Bürgerinnen und Bürger frühzeitig einzubeziehen, Ideen schnell zu erproben und schrittweise tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Verwaltung ist nicht gleich Verwaltung. Und Agilität ist nicht gleich Scrum

Verwaltungen und ihre Aufgaben sind vielfältig. Nicht jede Behörde kann oder muss ganze Frameworks wie Scrum oder Design Thinking übernehmen. Häufig reicht es, mit einzelnen Elementen zu beginnen: Iterationen, Feedbackschleifen oder klare Visualisierungen. Entscheidend ist, das richtige Werkzeug für die jeweilige Herausforderung zu wählen. Genau dafür kann die Stacey-Matrix eine erste Orientierung bieten.

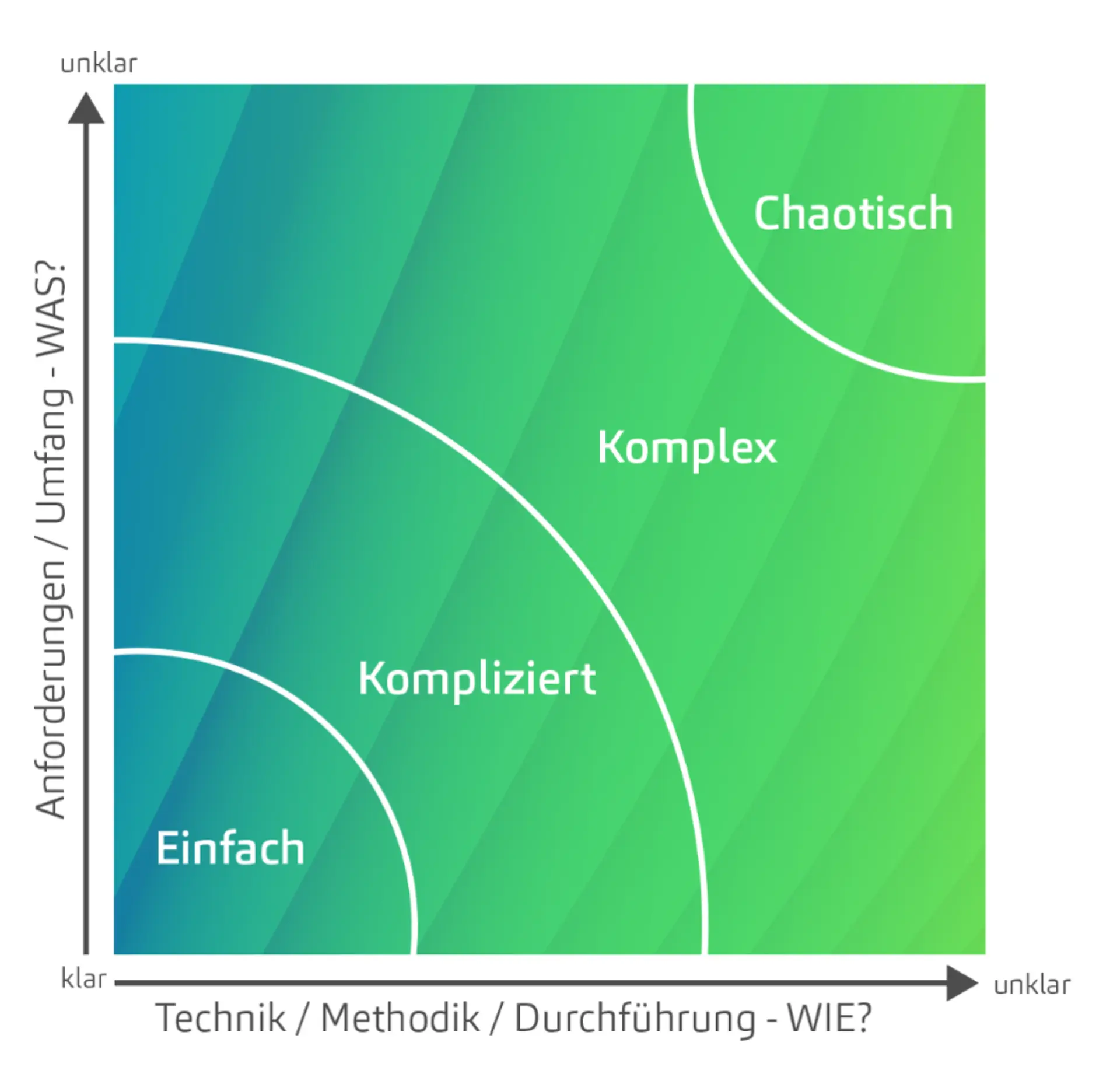

Die Stacey-Matrix: Orientierung im Komplexitätsdschungel

Ein bewährtes Instrument, um einzuschätzen, ob und welche agilen Methoden geeignet sind, ist die sogenannte Stacey-Matrix. Sie geht auf den Organisationswissenschaftler Ralph D. Stacey zurück. Im Laufe der Zeit hat das Modell im Managementdiskurs durch wiederholte Vereinfachung und Umdeutung seine wissenschaftliche Strahlkraft eingebüßt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Stacey beschrieb, wie Manager:innen auf komplexe und unsichere Situationen reagieren. Die Matrix war als analytisches Instrument gedacht, nicht als Handlungsempfehlung. Entkoppelt von Staceys ursprünglicher Forschung, kann die Matrix dennoch dabei unterstützen, sich im Zusammenspiel von Aufgabenkomplexität, Zielklarheit und Lösungswegen zu orientieren.

Wir laden dazu ein, die eigene Problemlage mithilfe der Matrix zu reflektieren.

Die Matrix unterscheidet vier Felder:

- Einfach: Ziel und Weg sind eindeutig – etwa beim Ausfüllen eines Formulars oder bei der Auszahlung eines Standard-Zuschusses. Hier sind klare Prozesse gefragt. Agile Werkzeuge wie Timeboxing oder Checklisten können den Arbeitsalltag erleichtern.

- Kompliziert: Das Ziel ist bekannt, der Weg dorthin erfordert jedoch Fachwissen – zum Beispiel bei Infrastrukturprojekten oder der datenschutzkonformen Umgestaltung interner Abläufe. In solchen Fällen bewähren sich klassische Projektmanagement- und Prozessoptimierungsmethoden.

- Komplex: Ziel und/oder Weg sind unklar – etwa bei der Entwicklung neuer digitaler Services oder bei Gesetzgebungsvorhaben mit offenem politischem Ausgang. In solchen Situationen entfalten agile Methoden ihr Potenzial.

- Chaotisch: Weder Ziel noch Weg sind bestimmt – zum Beispiel in Krisen wie der Covid-19-Pandemie. Hier steht zunächst die Stabilisierung im Vordergrund.

Abb. 1: Aufbau der Stacey-Matrix

Agile Methoden wie Scrum, Kanban oder Design Thinking lassen sich diesen Bereichen grob zuordnen. Doch sie sind keine Patentrezepte. Gerade in Verwaltungen kann es sinnvoller sein, sich einzelne Bausteine herauszugreifen, statt gleich das ganze Framework einzuführen.

Kanban visualisiert Arbeitsprozesse, begrenzt parallele Aufgaben und optimiert Abläufe. In komplizierten oder dynamischen Kontexten lassen sich so Arbeitsflüsse strukturieren. Auf dem Kanban-Board werden Aufgaben sichtbar und steuerbar, Ressourcen lassen sich gezielt einsetzen, kein Thema geht verloren.

Scrum eignet sich besonders für komplexe Aufgaben, bei denen in kurzen Zyklen iterativ Lösungen entwickelt werden. In dynamischen, schwer vorhersehbaren Projekten ermöglicht Scrum schnelle Anpassungen, kontinuierliches Lernen und fokussiertes Arbeiten an klar abgegrenzten Aufgabenpaketen.

Design Thinking ist hilfreich bei maximal offenen Innovationsprozessen – also dann, wenn weder Ziel noch Weg, oft nicht einmal das zugrunde liegende Problem klar sind. In solchen chaotischen Settings fördert Design Thinking schnelle Prototypenentwicklung trotz breiter Beteiligung. Es unterstützt dabei, Bedürfnisse zu erkennen, Lösungen zu testen und Orientierung durch strukturierte Kreativität zu gewinnen.

Die Stärke agiler Arbeitsweise liegt nicht darin, dass diese universell einsetzbar ist, sondern darin, für unterschiedliche Problemarten geeignete Werkzeuge bereitzustellen.

Verwaltung ist nicht gleich Verwaltung: Drei Beispiele aus unserer Praxis

Verwaltungen unterscheiden sich ebenso wie ihre Aufgaben. In unserer Beratungspraxis sehen wir, dass Agilität sich in unterschiedlichen Kontexten wirkungsvoll einsetzten lässt.

Bei einem öffentlichen IT-Dienstleister werden IT-Infrastrukturen und Anwendungen für andere Behörden entwickelt. Die Spannweite reicht von klassischer Systemadministration (kompliziert) bis zur Entwicklung digitaler Dienstleistungen (komplex). In dieser Umgebung ist der Einsatz agiler Tools breit möglich, Agile Werkzeuge finden je nach Projekttyp ihren Platz. Schulungen befähigen Mitarbeitende, als Multiplikatoren zu wirken und agile Prinzipien in der Organisation zu verankern.

Ministerien hingegen arbeiten stark in politischen und gesetzgebenden Prozessen. Gesetzesentwicklung ist hochkomplex, häufig politisch volatil und von vielfältigen Interessen geprägt. Agile Denkweisen könnten hier durchaus unterstützen, etwa durch mehr Iteration, Reflexion und Nutzendenzentrierung. Doch Entscheidungsprozesse sind politisch gesteuert, und eine dezentrale Verantwortung, wie sie agile Verfahren nahelegen, lässt sich schwer mit bestehenden Strukturen vereinbaren. Dass klassische Scrum-Frameworks flächendeckend in Bundesministerien zum Einsatz kommen, ist daher unwahrscheinlich. Dennoch stoßen einzelne Elemente wie Retrospektiven oder iterative Vorgehensweisen zunehmend auf Interesse. Sie lassen sich in bestehende Abläufe integrieren, ermöglichen auch in klar strukturierten Prozessen wertvolle Erkenntnisse, ohne die Organisation grundlegend infrage zu stellen.

Auch Landes- und Kommunalverwaltungen profitieren, etwa bei der digitalen Transformation von Bürgerdiensten, von Agilen Werkzeugen. Hier haben sich Sprint-Logiken und Kanban-Boards als praktikable Mittel erwiesen, um die Komplexität neuer digitaler Anträge und Dienstleistungen handhabbar zu machen.

Agilität ist kein Selbstzweck, Agilität ist ein Werkzeugkasten

Agilität entfaltet ihre Wirkung, wenn sie gezielt eingesetzt wird. Die Herausforderung in der Verwaltung liegt oft in erschwerenden Rahmenbedingungen: starre Ausschreibungsregeln, lange Haushaltszyklen, begrenzte personelle Ressourcen. Viele dieser Hürden lassen sich jedoch pragmatisch adressieren – durch Pilotprojekte, internes Coaching oder die gezielte Qualifizierung von Mitarbeitenden, ohne gleich ein vollständiges Framework zu implementieren.

Agilität braucht Kontext – und Beratung

Statt zu fragen: „Ist Agilität für uns geeignet?“, wäre die zielführendere Frage: „Wo in unserer Organisation bestehen komplexe Herausforderungen, bei denen agile Methoden nützlich sein könnten?“ Die Stacey-Matrix kann helfen, diese Bereiche zu identifizieren. Mit einem passenden Set an Werkzeugen – ob Scrum, Kanban, Design Thinking oder einzelne Prinzipien wie Iteration, Feedback und Nutzerzentrierung – lässt sich auch in der Verwaltung viel bewegen.

Zahlreiche Initiativen zeigen, dass Veränderung möglich ist – etwa die Initiative für einen handlungsfähigen Staat oder Programme wie Work4Germany, in denen agile Denkweisen in Bundesbehörden erprobt und weiterentwickelt werden.

Sie möchten herausfinden, welche Methoden für Ihre Organisation sinnvoll sind?

Gern unterstützen wir Sie bei der Analyse, der Auswahl und der Einführung passender Ansätze – etwa durch gezielte Beratung, Pilotprojekte oder interne Qualifizierung. Unsere Schulungen zum Agile Master und Agile Coach vermitteln das nötige Wissen und Handwerkszeug, um Agilität wirksam in der Verwaltungspraxis zu verankern.

Maren Müller

Lead Business Consultant

Maren Müller arbeitet als Lead Consultant bei msg im Bereich Öffentlicher Sektor. Sie begleitet Einzelpersonen, Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen – mit dem Fokus auf wirksame, nutzer:innenzentrierte agile Arbeitsweisen. Ihr Ziel: nachhaltiger Kulturwandel und echte Wirkung in der Zusammenarbeit.

Theodor Pusch

Business Consultant

Theodor Pusch ist Business Consultant in der Brancheneinheit Public Sector bei msg. Der Soziologe und Betriebswirt berät Behörden und Ministerien zu Veränderungsprozessen und Organisationskultur. Seine Schwerpunkte sind Kulturwandel, Beteiligungsformate und Organisationsentwicklung.